今年のガジェット、第二弾は、Amazon Kindle です。

これについては語るべきことが多すぎるので、その機能や特性については、ぜひ Amazon のページをご覧ください。

初代 Kindle は米国内のみの販売でしたが、今年夏に発売された Second Generation の Kindle (Global Wireless) は世界中で発売されることになりました。

今年は電子書籍分野で、熱い火花が散らされることになりましたが、その火をつけたのが、Kindle だといってよいでしょう。

このマーケットには、早くから Sony が手をつけていたのですが、圧倒的な物量を誇る Amazon が本格参入することによって、電子書籍マーケットが一気に活性化してきました。

私も当初は、本当に使い物になるのだろうかと、多少不安な気持ちで購入しましたが、今や日々手放すことのできないガジェットとなっています。ずばり、使えます!

1)電子インク・ディスプレイ

電源を入れて、最初に驚いたのは、液晶とは明らかに異なる電子インク・ディスプレイの視認性のよさです。まさに紙の本を読むのと変わらないような目にやさしい、それゆえに長時間読んでも疲れないディスプレイになっています。

2)Global Wireless

Kindle は3G回線で接続されており、本の閲覧や購入を3G経由で行えるようになっています。しかも、米国内だけでなく、

世界のかなり広いエリアで何の手続きをすることもなく、3G回線を利用できるというのは、かなり画期的だと言えるでしょう。

ちなみに、私が11月にカナダに行ったときにも、何の問題もなく現地の3Gに接続されていました。

3)冊数の多さ、値段の安さ

現在、39万冊以上の本や新聞・雑誌を Kindle で購入できます。学問的な本も、私が想像していた以上に、幅広くカバーされており、これまで数冊を購入してきました。

数十秒で一冊の本を購入できる利便性もさることながら、価格が通常の本よりかなり安く設定されているのも魅力です。一冊の Kindle で 1500冊ほどの本を収納することができます(Kindle DX では3500冊)。

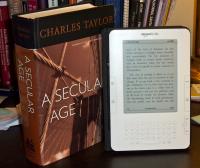

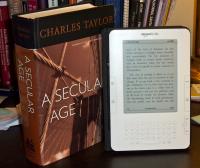

重い本も、軽い Kindle に入れて自由に持ち運ぶことができます。私が購入したKindle 本の一つに Charles Taylor, A Secular Age があります。右上の写真がその実物ですが、実に900ページ近くある超重量級の本です。さすがに、これを持ち歩くにはかなり根性がいります。しかし、Kindle に入れてしまえば、どこにでも携帯可能となります。

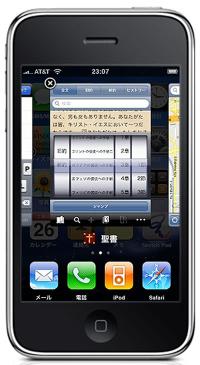

4)iPhoneやパソコンとの連携

購入した Kindle 本のコンテンツは、iPhone やパソコンで共有することができます。iPhoneには専用のアプリがあり、画面サイズは小さくても、きちんと読めるように調整がされています。

読んでいる箇所も共有できるので、いちいちページを探す必要がありません。

iPhone との連携は、私にとってはありがたい機能です。

5)全文検索、ブックマーク、辞書機能

基本的にどの書籍に対しても、全文検索ができます。これは紙媒体ではできないことなので、電子書籍の旨みが出るところです。ブックマークや注釈をつけることもできます。また、わからない単語に対しては、クリックすれば、辞書(The New Oxford American Dictionary)が意味を教えてくれます。

Kindle の旨みは、まだまだありますが、とりあえず、このくらいにして、次に、いくつかの注意点を述べておきたいと思います。

1)基本的に英語オンリー

Kindle は、本当にすばらしい電子書籍リーダーですが、現時点では、英語の本を多読する人向けだと言えます。日本語コンテンツも来年には出てくると思いますが、現時点では日本語は表示もされません。

ただし!、Kindle を jailbreak して、日本語化する作法は、インターネット上にたくさんあがっています。強者がいるもんですね。気になる方は、

こちらのページなどを参考にしてください。jailbreak すると jpg漫画などを入れて、最強の漫画リーダーとして使うこともできるようです。

こうした情報には、かなりそそられるのですが、今のところ、私は英語コンテンツで十分満足しているので、まだリスクをおかして jailbreak するところまではいっていません。

2)ページの表記

たぶん、一般ユーザにはまったく問題とならない点だと思いますが、私にとって、これは何とかしてほしい!と思うことが一つあります。それは、紙媒体の本のページ数を、Kindle 本に埋め込んで欲しい、ということです。

というのも、学術的な本を購入し、論文などで引用したい場合、やはり紙媒体の本のページ数が絶対に必要です。Kindle 本はフォントサイズなどによって、ページ数は可変的です。したがって、今のところは、論文などに引用するためには、紙媒体の本で確認しなければならない、ということになります。

以上、いくつか改善して欲しい点はありますが、私にとって Amazon Kindle は、今やiPhone と並ぶ、強力ガジェットになっています。